《孙子》的版本源流也是孙子学研究的一个重要问题。《孙子》问世后,曾有百余年未见诸史籍记载,这大概与统治者将其视为密书并严加控制有关。但至战国后期,已出现了“藏孙、吴之书者家有之” 的局面,说明《孙子》一书在当时已流传甚广。

《孙子》一书的广泛流传,客观上带动了一大批兵家和兵学著作的出现,正如司马迁所说的那样,“世俗所称师旅,皆道《孙子》十三篇” 。战国以后,以《孙子》思想指导战争实践者史不绝书;在诸多兵书中,我们也可以随处看到《孙子》影响的痕迹。

《孙子》一书是否在秦火焚烧之列,由于史料阙如,已难得其详。西汉时期,进行了大规模的图书整理工作,其间涉及兵书的有三次。第一次是西汉建立之初,“张良、韩信序次兵法,凡百八十二家,删取要用,定著三十五家”;第二次是汉武帝时,“军政杨仆捃摭遗逸,纪奏兵录”;第三次是孝成帝时,“任宏论次兵书为四种”。 经过上述三次大规模的整理,兵书的校订、分类基本完成。任宏所分的“四种”即指权谋、形势、阴阳、技巧,而《孙子》则列“权谋”之首。这几次整理工作对于《孙子》的流传起了十分重要的作用。

三国时代,曹操的《孙子注》,其自序中称“略解”,是今天存世的最早注释本。曹操自将兵,又深通兵法,自云“吾观兵书战策多矣,孙武所著深矣” ,故曹操当得《孙子兵法》佳本而注解。阮孝绪《七星》著录《孙子兵法》三卷。曹操所注恰是三卷本,当是国家所藏刘向校定本。曹操注孙子之后,尚有《六朝钞本旧注孙子断片》,不知何人注本。日人大谷光瑞《西域考古图谱》收录。

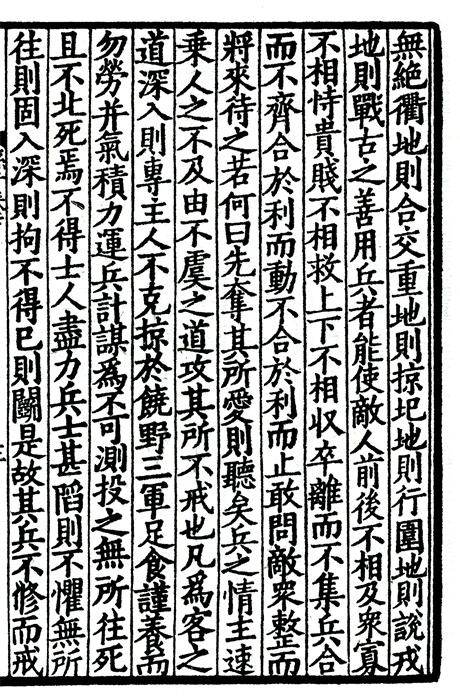

曹操之后,注家纷起,各呈异说。注本的大量出现促进了《孙子》一书的广泛传播,在流传过程中又形成了不同的版本体系。我们今天所能见到的重要版本,计有曹操《孙子略解》(即魏武帝注孙子)本、宋《武经七书》本、宋《十一家注孙子》本、银雀山汉墓竹简本、日本樱田本《古文孙子》等。对上述各种版本,杨丙安、吴九龙、李零、穆志超(即陈彭)、高殿芳诸先生研究颇深,且有专文详述。这里仅根据诸先生的研究成果,作一简要说明。

《孙子》一书尽管版本繁富,流传甚广,但穷本溯源,不外乎三大体系:汉简本、武经本和十一家注本。

汉简本,即1972年山东临沂银雀山汉墓出土的竹简《孙子兵法》,系迄今为止发现的《孙子》最早的手抄本。据专家考证,汉简本陪葬的年代大约在西汉建元元年(公元前140年)至元狩五年(公元前118年)之间。而从字体风格来看,当抄写于秦至文景时期,比《史记》的成书至少要早数十年以上。汉简本因其古老,与传本在文字上又有许多差异,故显得弥足珍贵,特别是在校勘传世本时具有很大的价值。它不仅帮助我们解决一些历史上争论不休的难题,而且,对于考察《孙子兵法》的源流十分重要。

汉简本《孙子兵法》及汉简篇题木牍有如下几个特点:一、没有书名大题。二、有篇名,一般都书写在该篇第一简的背面上端处。但篇名与传世本有差别。三、篇题木牍上所存《孙子兵法》的部分篇名排列次序与传世本有差别。四、汉简本《见吴王》篇明言孙子书为“十三扁(篇)”。大通上孙家寨汉简亦称“十三扁(篇)”。五、未言分卷。但在《军争》筝上有一圆点,将十三篇分为两部,且两部分最后一篇下皆有计数。第二部分的计数为“三千”,孙诒让曾统计“今宋本曹注孙子凡五千九百一十三字”。据此数字估算,汉简本《孙子兵法》实际上被析为字数比较平均的两卷本。

汉简本《孙子兵法》与传世本有时显的差别,在汉简本《孙子兵法》发展变化到传世本的过程中,这些差别大都消失了,这主要是西汉时,刘向、刘歆父子和任宏整理校定兵书起了重要的作用。

武经本,即指宋刻《武经七书•孙子》。由于《武经七书》是作为武学的教材刊行的,所以武经本问世后便得以广泛流行,直到明末清初一直占主导地位。《武经七书》最早著录在尤袤《遂初堂书目》上,称之为《七书》。根据晃公武《郡斋读书志》说,元丰年间将《门韬》、《孙子》、《吴子》、《三略》、《尉缭子》、《司马法》和唐李靖《问起》合在一起,另为七书,颁行武学。南宋末年,陈振孙《直斋书录解题》卷十二《李卫公问对》题解,因“武举以七书试士,谓之武经”。何去非曾为武学博士,受诏校七书。《文献通考》和《宋史•艺文志》均未著录《武经七书》。《文献通考》仅在《李卫公问对》题解中记叙了七书的始末。可见尤袤所著录的《七书》,当是何去非的受诏校定本。《太平御览》的《引书目》中,没有《孙子兵法》,却有《兵法七书》。故此在《武经七书》前已有《孙子兵法》等七书的合刻本,《武经七书》似当源于《兵法七书》。历史上属于武经本系统的主要传世研究著作有:金施子美的《武经七书讲义•孙子》、明刘寅的《武经七书直解•孙子直解》、明赵本学的《孙子书校解引类》、明黄献臣的《武经开宗•孙子》、清朱墉的《武经七书汇解•孙子》等。

十一家注本,即宋本《十一家注孙子》,现存上海图书馆藏本和1961年中华书局影印本,是传世《孙子》书最重要的版本之一。《宋史•艺文志•子部》载有三种从属于十一家注本系统的《孙子》集注本。十一家注本问世后,在相当长的一个时期内在社会上影响并不大。这一状况至清代得以改观。著名学者孙星衍以华阴《道藏》本《孙子集注》为底本,对十一家注本作了一番认真细致的校订考辨工作,使之名声鹊起,一举打破了自宋以来主要以武经本流传的局面。孙校《孙子十家注》也因此而成为近世流传最广、影响最大同时也最敷实用的《孙子》读本。

《十家孙子会注》十五卷,今通行本是十三卷。吉天保生平事迹不祥。由于《宋史•艺文志》将其《集注》排在吕夏卿《兵法》和何去非《备论》之间,吉天保或是北宋后期人,《遂初堂书目》也因此将其著录其中。《四库未收书目提要》中记此十家为曹操、孟氏、李筌、杜牧、陈皞、贾林、梅尧臣、王皙、何延锡、张预。四库馆臣又称多出杜佑,认为杜佑修《通典》时,以《孙子》转注兵部,非注解《孙子》,收入十家会注中并不妥贴,这大约是今本称为《十一家注孙子》的缘故。张预,宋人,《宋史•艺文志•子部•兵类》收有张预《集注百将传》一百卷。何延锡非宋人,四库馆臣误以为宋人。

对于《孙子》版本流传的三大系统,可以说是优劣互见,很难一言以蔽之。关于武经本与十一家注本之优劣,历来学者论述颇多,恕不赘述。汉简本因其年代久远而弥足珍贵,但也并不像部分学者认为的那样更接近于《孙子》的原本。因为刘向、任宏等人在校勘时,是综合勘比了众多《孙子》古抄本,通过多方徵考,择善而从而成定本传世的,因此从总体上说,传世本的质量当较汉简本为胜。故而汉简本可作为校勘时参考,切不可过于迷信,若以此来否定传世本的价值则是不足取的。

以上仅为《孙子兵法》的源流梗概,其在国内流传的同时,于公元八世纪流传国外,首先是传入日本,其次为朝鲜。向日本传播《孙子兵法》的先驱是吉备真备,奈良时代人,始为留唐学生,后为著名学者。唐武则天时《公元734年》吉备真备携《孙子兵法》等书回国,并于公元760年(日本天平宝字4年)11月,亲授《孙子兵法•九地篇》等书。 早期日本人学习《孙子兵法》都用汉字原版,到德川家纲时期(公元1651——1680)始有日译本。这样在德川幕府时代,对《孙子兵法》的研究和普及有所发展,先后出现几十家武学派。《孙子兵法》西传,最早为公元1772年法国神父约瑟夫•阿米欧在巴黎翻译出版法文《中国军事艺术》丛书,其中有《孙子十三篇》。公元1905年,英人卡托普《孙子》英译本,在东京出版。公元1910年,英国汉学家贾尔斯《孙子兵法,世界最古之兵书》英译本,在伦敦出版。公元1910年,布鲁诺•纳瓦拉《中国的武经》德译本,在柏林出版。现代世界上许多国家都有《孙子兵法》译本,不仅得到广泛流传,而且受到推崇。

此外,《孙子兵法》还被译为多种少数民族文字,其中西夏文译本现藏在苏联。